これからの社会とCM(第9回)

国土交通省髙橋信博氏インタビュー「第三次・担い手3法とCM」

2025年度の通年テーマはCM業界にとっても大変大きなテーマである、「第三次・担い手3法」です。これまでの担い手3法が改正され、昨年(2024年)6月に改めて「第三次・担い手3法」として交付・施行されました。

今号はその企画第1弾として、当協会の窓口でもある国土交通省 不動産・建設経済局建設業課 入札制度企画指導室長の髙橋信博氏に、今回「第三次・担い手3法」への改正に至った経緯、特筆すべき点、CMに期待することなどのお話をうかがいます。

次号81号はCMr(CM会社)、82号は施工者(ゼネコン)に「第三次・担い手3法」による影響についてうかがっていきます。

(『CMAJ』編集委員 宇津橋喜禎)

- 2004(平成16)年 国土交通省入省

- 2012(平成24)年 金沢市 交通政策課長

- 2019(令和元)年 大臣官房総務課 企画調整官

- 2023(令和5)年 物流・自動車局総務課 企画官 等を経て、

- 2024(令和6)年より現職

建築会館 3階304会議室

- 随行 早川貴之(国土交通省 不動産・建設経済局建設業課 入札制度企画指導室企画係長)

- 随行 山田昌輝(日本CM協会理事『CMAJ』編集委員/明豊ファシリティワークス㈱) 諸橋 悟(日本CM協会常務理事兼事務局長)

「第三次・担い手3法」への改正に至った背景

宇津橋このたびは「第三次・担い手3法とCM」というテーマで、国土交通省 不動産・建設経済局建設業課 入札制度企画指導室 髙橋室長にお話をうかがいます。

令和6(2024)年5月29日の衆院本会議で改正公共工事品質確保促進法(以下、公共工事品確法)、改正公共工事入札契約適正化法(以下、入契法)、改正建設業法(以下、建設業法)の3法が可決され、成立して1年余りが経過しました。新しい法律は「第三次・担い手3法」と言われていますが、なぜ「第三次」なのかということも含め、今回の改正に至った背景と目的、ポイント等を改めて教えていただけますか。

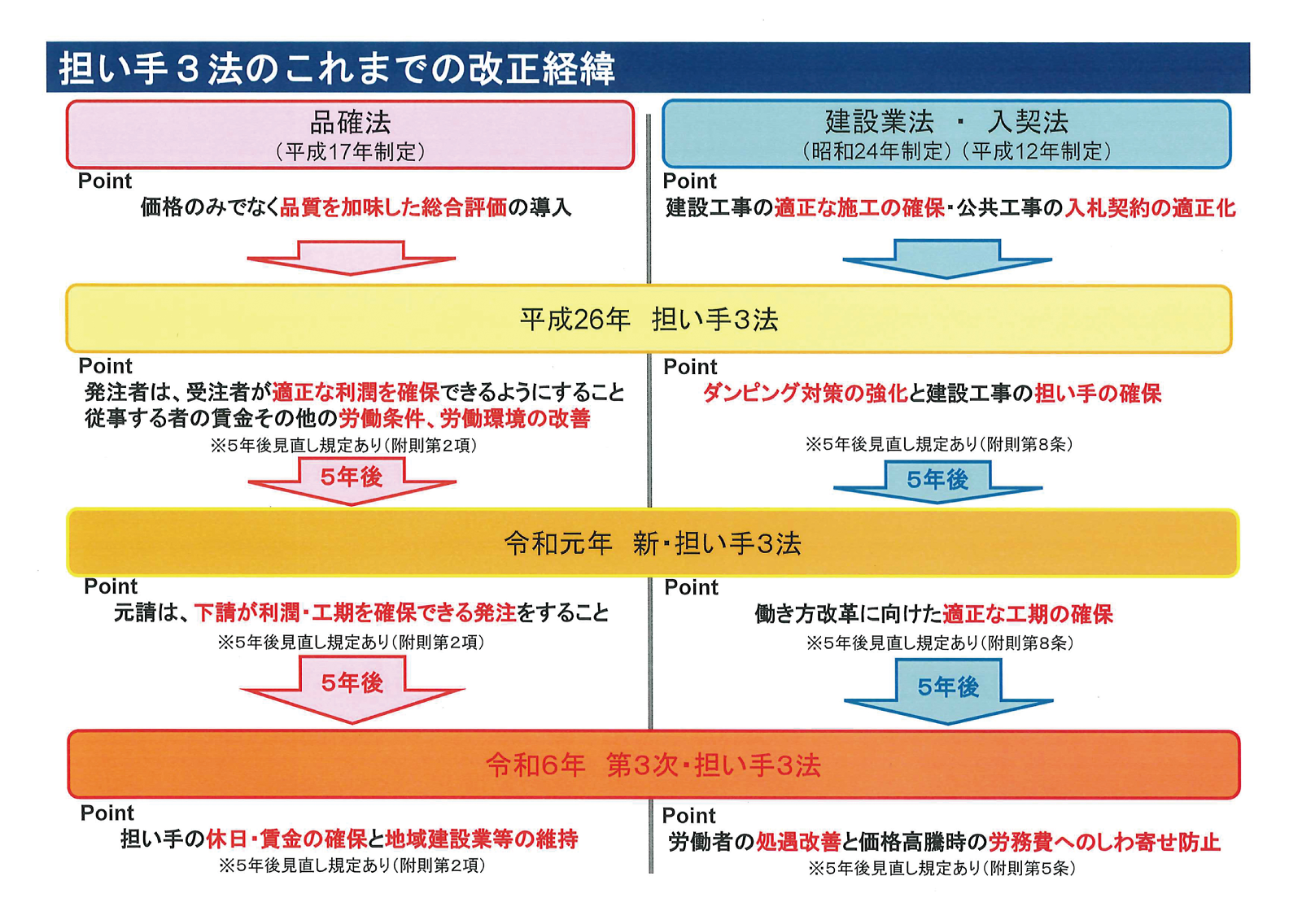

高橋この「担い手3法」は、もともとはそれぞれ異なる法律であり、古くから「建設業法」があり、そのあと談合などがあったため、入札の手続きを明確にする目的で「入契法」ができて、最後に「公共工事品確法」ができました。このようにそれぞれできた言われは違います。その後の経緯の中で、建設業の担い手のために建設業の持続可能性や公共工事の質を高めていこうとなり、この3つの法律を1つの大きな目標に向かって変えていくために3法を一体的に改正する流れができました。そして平成26 (2014)年には「担い手3法」として、令和元(2019)年には「新・担い手3法」として改正され、約10年間でさまざまな成果が得られました。

宇津橋

宇津橋いま生産労働人口が減少していく中で、いろいろな業種に共通の課題だと思いますが、特に建設業では重層構造や請負などの特殊性もあって、就労条件が依然として厳しい状況にあります。その中で、「新・担い手3法」からさらに取り組みを進めていくために、このたびの「第三次・担い手3法」として改正に至りました。

髙橋氏

髙橋氏今回のポイントは現場の担い手の確保を、より強化していくことであり、まず法改正の前に中央建設業審議会の下に設置された基本問題小委員会において早急に講ずべき施策を取りまとめた「中間とりまとめ」が策定され、法律の改正が必要な事項について「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」により法制化されました(建設業法・入契法改正法は令和6(2024)年6月14 日に公布)。また、公共工事からの取り組みを加速化すべく、第213 回通常国会において、「公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が同じく法制化されました(品確法等改正法は令和6(2024)年6月19 日に公布)。

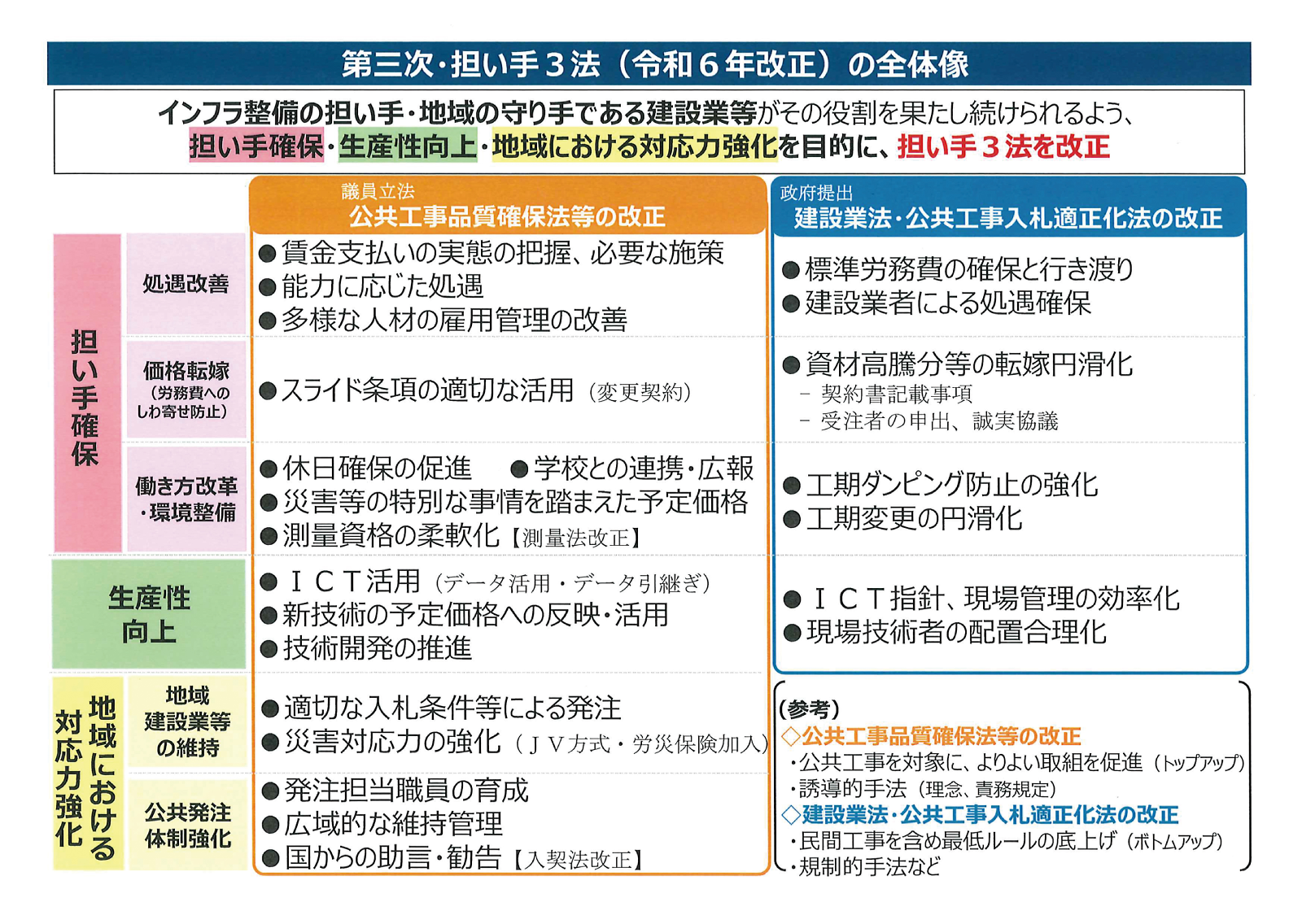

「第三次・担い手3法」に盛り込まれた規定が適切に運用されることにより、建設業が社会的使命を果たすとともに、若者に選ばれる持続可能で魅力的な産業となることが期待されています。それを大きく分けると次の3つの視点になります。それは、①担い手確保、②生産性向上、③地域における対応力強化、であり、これらを柱に魅力ある建設業の実現に取り組んでいます。また、①担い手確保のための環境整備、②適切な入札条件での発注の推進、③災害対応力の強化、④発注者への支援の充実、⑤入札契約の適正化に係る実行確保など、それぞれの法律の多岐にわたる事項を盛り込み、建設業としての品質の確保と担い手の確保をさらに進めていくものになっています。

図1

図1 図2

図2民間発注工事への対策

宇津橋今回の「第三次・担い手3法」の発注者としての対象は、基本的には公共発注工事であり、民間工事というより公共工事に軸足を置いた法の改正であると思いますが、民間工事についても同様な対象になることが、今後必要になってくるのではないでしょうか。民間発注工事対策はどのようになるのでしょうか。

髙橋現在、建設市場73兆円超のうち、公共工事が35%、民間工事が65%という中で、公共工事の入札契約には一般競争入札や総合評価方式などがありますが、手順が複雑なため、この「第三次・担い手3法」」では明確化していこうとしています。「品確法」において新たな基本理念や発注者・受注者の責務について規定しつつ、密接に関連する個別の具体的ルールについて「建設業法」と「入契法」をあわせて改正することで、公共調達全体の改正を実現しています。労働者に対する処遇改善のための仕組みを入れ込んでいく取り組みを、公共工事から先陣を切って進めていくという趣旨です。 一方で民間発注工事がそのままでいいかというと決してそうではなく、民間工事についても著しく低い労務費による見積書の作成や変更依頼は禁止しています。今回の法改正の趣旨を踏まえて特に賃上げが全産業において経済的な課題になっていますので、その原資となる労務費をしっかり確保するために、民間発注者の方にも適切な発注についてご理解いただく必要があるかと思います。「第三次・担い手3法」の中で民間工事に対しては、特に建設業法の改正でカバーしています。

宇津橋そうすると建設業界の人たちはもちろん、われわれ CM業界もそうですが、今回の改正の対象はあくまでも公共工事と言いながらも、民間工事の発注者に対しても影響していくものだとちゃんと伝えていく必要がありますね。

発注者・受注者のコミュニケーションが必要

高橋建設業の特色として、請負ということがありまして、これまで基本的に工事を請け負ったら、請負側でリスクで負っていましたが、これからは請負契約を一部修正していくことになります。なので、今までの多重構造で元請けから協力会社に仕事が降りていく中で、必要な労務費が圧縮されることのないように改めています。労務費を確保するために、今回の改正ではいろいろなルールを作っています。ですから当然産業の中で競争は必要ですが、そこは技術力などで競争していただき、労務費は必要経費として不適切なカットをしないという考え方が、今回の法改正の根底にあります。

宇津橋今のお話を受けての質問ですが、今回の改正は、「担い手」つまり施工者側を守る改正だとも言えます。もともと建設業での工事の発注の際、「情報の非対称性」が生じ、どうしても発注者側に情報が適切に流れにくかったと思いますが、この非対称性の状況がさらに拡大して、発注者に工事に関する情報が適切に共有されない可能性が考えられますが、いかがでしょうか。

髙橋もともと建設工事は、民間の場合、発注する機会が少なく、その上に工事はすごく専門的で内容が多岐にわたっていて、そのコストが適切なものであるのかどうか、なかなか判断が難しいところがあります。そういう中で「情報の非対称性」が生まれ、歴史的にはそれが請負というシステムの中で、受注者にお任せするという形で回ってきたと言えます。ところが今は情報化社会が高度化して一般の方でもいろいろな情報が取れるようになってきて、建設工事についてもそのコストなどが、本当に適切なものかどうかを明らかにしていく時代的要請があると思います。そういう中で、「情報の非対称性」をよりクリアにしていく方向になっていくでしょう。今回の法改正においても、「リスク情報」が1つのキーワードになっています。

宇津橋「おそれ情報」という表現になっているものですね。

髙橋まさに昨今、物価高騰で建設資材が高騰し、人件費も上がっています。それを全部請け負った人が抱えることは、建設業としてかなり負荷が大きすぎ、持続性が持てなくなるのではないかという懸念から「リスク情報」の通知および契約変更協議の実施に関する制度が改正建設業法に設けられました。建設工事の契約当事者間の情報の非対称性を解消するとともに、リスクが顕在化した場合の価格や工期の変更協議を確実に行うことができるようにするため、受注者が契約時点において、ある程度の発生可能性があるものと想定できるリスクについて、できる限り具体的に通知することを趣旨としています。発注者・受注者間でリスクの情報を明らかにしていくこともありますが、そのためにもコミュニケーションを取ってもらうことが重要だと考えています。

宇津橋まさにリスク情報を含めたコミュニケーションという点で、われわれCM業界・CM会社がお役に立てる場面が増えると考えられますし、CMrがうまく発注者・受注者の間に立っていくことが、より重要になってくるように思いました。

発注者・受注者が対等な立場に

宇津橋資材の高騰、工期変更時の契約調整など、また「リスク情報(おそれ情報)」の通知や事象が発生した場合の変更方法、協議の手順を契約書に明記することが義務化されていますが、受注者側から申し出があったことに対して、発注者側はどのように対処すればいいのでしょうか。

高橋改正建設業法においては、まずは、資材高騰等のリスク情報を発注者・受注者の双方が契約前に共有しておくことで、協議の土壌となるパートナーシップを構築し、実際に資材が高騰した場合の負担協議がより円滑化されるよう促すこととしました。発注者からすると誠実応諾義務ということで、変更協議の申し出に対し、発注者が「誠実に応じる」とは、まずは協議のテーブルにつき、背景事情を十分に理解して、変更の可否について合理的な根拠をもとに受注者に説明することであると考えられます。特に今は資材高騰、物価高騰の時代ですから、受注者と対等な立場で協議に応じていただく必要があると思っています。

インタビュー風景

インタビュー風景宇津橋まずは適切に誠意を持って対応するということですね。「契約は既に終わっているのですから」ということはダメだということですね。

高橋そうですね。一度請け負ったのだから、あとは知らないと、受注者から申し出られた契約の変更協議の開始自体を正当な理由なく拒絶することは通用しません。協議の場において一方的に受注者の主張を否定したり、十分に当該主張を聞き取ることなく一方的に発注者の主張のみを伝えて協議を打ち切ること等は、「誠実に応じる」ことを求める本法案の趣旨に反するおそれがあります。今回の改正ではそこを見直していくことを、発注者の方々にはご理解していただきたいと思います。

宇津橋良い意味での甲乙対等というか、そういう契約に基づいて適切に対応をしてください、ということですね。

地方公共団体も週休2日工事の導入を

宇津橋「第三次・担い手3法」への改正におけるポイントとして、建設業の担い手の確保というお話がありました。週休2日制度など労働関係の整備におきまして、どのように地方自治体に対して取り組み拡大を図っておられますか。

高橋令和6(2024)年4月からは建設業においても時間外労働規制が始まりました。建設工事における週休2日工事の実施は、建設業の将来の担い手を確保する観点からも極めて重要であると認識しています。また、一方で、適正な工期を設定していただくことも非常に重要です。労務費をしっかり払うことと工期をしっかり設定することは表裏一体の課題です。工期が短いとその分どこから人を集めてくるのかということにもなってきます。特に昨今、真夏日、猛暑日が続く中、熱中症などへの対応も考えなくてはなりません。より工期を精緻に図って設定していくことが時代の要請になってきていると感じます。国の中央建設業審議会で工期に関する基準が作られて公表されています。そういう中で、当然、国はそれに則っていますし、それを地方公共団体にも波及させていく、さらに民間工事もその工期の基準の対象になりますから、強く働きかけをしていくことが重要です。

公共団体に関しては、都道府県、政令指定都市は週休2日工事が完全に導入されています。一方で市町村のレベルで見ると、導入が遅れている傾向があります。ですからここは地方自治行政を所管する総務省と連携して市町村に週休2日を前提とした工期設定を求めています。それに伴って労務費も現場管理費も上がりますから、そういった面もちゃんと加味していただくお願いをしています。

宇津橋先ほど熱中症のお話も出ましたが、まさに今年の6月から熱中症についても、いわゆる発注者側がマネジメントをしっかりしなければならないと国が呼びかけています。まさにタイムリーなお話だと思いました。

労務費の基準の作成に向けて

宇津橋昨年の法改正施行以降、1年余りが経過しまして、まだなかなか情報が集まってくる段階ではないかもしれませんが、もし「第三次・担い手3法」に関する具体的な事例が何かありましたら教えていただけますか。また、まだこれからかもしれませんが、発注者・受注者、おのおのの視点で見えたことや課題についてお話を伺えるようでしたらぜひお願いできますでしょうか。

高橋「第三次・担い手3法」に基づき、技能者の処遇改善に向けて、国が適正な「労務費の基準」を作成し、これを著しく下回る見積りや請負契約を禁止することで労務費の適切な確保を図る、資材高騰分の転嫁対策を強化することで労務費のしわ寄せ防止を図るという新ルールを設けたところです。

「労務費の基準」については、12 月の施行に向け、中央建設業審議会のワーキンググループで今懸命に検討を進めている状況です。ワーキンググループには工事の発注者や受注者の代表者など、実務を担う方々にも参画いただき、現場実態を踏まえた上で、基準の実効性を高める具体的方策を含めて制度設計を進めています。そして12月に「労務費の基準」が施行された後には、発注者・受注者双方に対して基準に基づいた新たなルールの周知・徹底に努めていきます。

日本では最低賃金法があり、労務費はそれを下回ってはいけません。これは建設業に限らず、全部の業種に共通です。そもそも現状労務費が十分に見える化していない実態があります。そのような中、目安となる労務費の基準をつくることは、他の業界では例のないことであり、当然建設業の中でも初めての取り組みになりますからしっかりやっていかないといけないと思っています。また、これを参考・目安としてもらうことで、1つの相場ができ、それは過当競争やダンピングの防止にもつながりますし、結果的に低すぎる落札率が上がることにもつながる可能性があります。基準づくりは簡単なことではありませんが、建設業界の皆さんにもお話を聞きながら、少しずつでも確実に前に進めていかないといけません。

CM方式活用の有用性

宇津橋もともと国としては多様な発注方式について「担い手3法」以前から発信されていました。多様な発注方式に慣れていない地方自治体の対策の1つとしてCM方式の活用が考えられると思います。ぜひCM方式活用についてもお話を聞かせていただけますでしょうか。

高橋国土交通省はCM方式の採用をずっと推進してきています。国土交通省が 「地方公共団体におけるピュア型CM方式活用ガイドライン」や「CM方式活用事例集」を公表してから5年が経過しました。この間、地方公共団体に対しては、日本CM協会主催の「公共CM活用セミナー」等において、国土交通省も講演の時間をいただき、自治体や関係者にガイドラインや事例集の詳細を周知することができました。その結果、多くの関係者の間でピュア型CM方式の認知度が上がり、理解も進んでいると実感しています。

さらに、CM方式が、より多くの発注者に活用されていくためには地道な普及活動を続けながら必要性・有用性について理解を広めるとともに、実務面での課題があれば制度の改善につなげていくことが重要だと認識しています。

国土交通省では、多様な発注方式やCM方式の導入に慣れていない地方公共団体を支援するために、平成26(2014)年度から地方自治体を対象としたモデル事業として地方の入札契約改善推進事業に取り組んでいます。

日本CM協会と連携させていただいて、これまでCM活用の有効性を周知してきました。契約発注方式は複雑であり、CM方式を導入する際には、専門的な知見を持っている人、業務経験を持っている人の存在が重要ですが、地方公共団体でそういった人材を常に抱えておくことは難しいです。したがってCM専門家に業務を委託することが効率的だという考え方になってきます。

見積業務などは、ICT化によって以前に比べればだいぶ効率化されていますが、ICT化できることとできないことがあります。入札契約の発注も紙から電子化されて随分圧縮できるようになりましたが、どうしても人の力が必要な業種はあります。全部が全部一律に省人化、効率化ということは難しいでしょう。

したがって、アウトソーシングしていかないとなかなか効率的な業務が達成されないということがあります。そういう中でCMを使うことが1つの対応策ではないかと思っています。CM方式の導入に慣れていない、使ったことのない自治体はまだ多くありますので、われわれはセミナーや事例集を普及させていくことで活用を推進していきたいと考えています。

ですから、CM方式の導入検討に始まり、CM業務発注に際しての入札契約手続きなど、地方自治体がCM方式を導入するまでの一連のプロセスに対して、専門家を派遣して支援することは有益だと感じています。専門家の派遣に関しては、日本CM協会の会員企業の方にも支援事業者として、地方自治体における入札契約制度の支援にご協力いただいています。

宇津橋おっしゃる通りで、都道府県レベルでもまだ全くCM発注の例がないところもありますので、日本CM協会としましては、普及と浸透が永遠のミッションと言えますが、まさに国土交通省の皆様のご指導のもと、懸命に取り組んでいるところです。

CMに期待すること

宇津橋最後に、今回の「第三次・担い手3法」への法改正も含めたさまざまな外部環境の変化における、日本CM協会ならびにCM会社、CMrに対する国としての期待、または要望をぜひお聞かせいただきたいと思います。

高橋現在、入札契約の発注業務は大変厳しい状況にあり、資材や人件費の高騰、時間外労働の上限規制の本格運用、自治体の技術者の不足など、こうしたことに対していろいろな対応が求められる中で、CMrの方々にも非常に複雑な業務が求められてくるのではないでしょうか。

また、公共工事、民間工事も、工事でできた建築物を点として考えるのではなく、まちや都市の中でどうあるべきかという視点が大切だと感じます。建築物1点だけ立派になるのではなくて、まちとの調和というものが結果的にまちの質を高めていくことになると思います。面として捉えて建築物やインフラをつくっていくことを考えると、設計や施工よりも上流の、基本構想、つまりこのまちをどうしていくのかという事業の構想も、より重要性を増してくるでしょう。そういうことも含めて、CMrの対象になる業務がさらに深く広がっていくのではないでしょうか。最近の傾向としても、自分だけ良いものをつくるというよりは、周辺環境との調和や面的な魅力の発信が重視される時代になっています。CMrの方々の力を借りないと発注者だけではそれを実現することは、なかなか難しいでしょう。そう考えますと、CMrの役割に対して、さらに期待も高まってきますし、フィールドも広がっていくと思われます。

宇津橋もちろん発注者ファーストというところもありますが、法律や条令に則るのは当たり前の話で、それ以上にきちんとしたまちづくりの一環でこの建物ができているということを、CMrが発注者にちゃんと説明しなければならないと痛感しました。

高橋CMrは単にコストカッターではなくて適切に管理をしてくださる存在だと思います。調和が取れた入札契約、工事施工、完成までを的確に見ていただくことはまさにマネジメントですね。高騰しているコスト変動に対する対応や、各段階での品質・スケジュール管理など、まさに全体マネジメントにCM方式が活用され、CMrの役割がプロジェクトを進める上ではなくてはならない存在だと感じています。

宇津橋CMrをコストカッターだと思っていらっしゃる発注者の方も多いのですが、決してコストカッターではありません。プロデューサー的役割を担う立場だと認識しています。

高橋どういったことが自治体のニーズに合っているのかを適切に、積極的にご提案・アドバイスしていただくと非常に心強いです。引き続き、公共工事におけるピュア型CM方式の普及を、これまで蓄積された知見や教訓をさらに深めて国土交通省と共に全国展開していただきたいと思います。

宇津橋非常に身が引き締まる思いです。本日は貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。